原创 朱美玉 保密观

在信息加密技术高度发达的今天,我们很难想象古人如何用一片竹符、一团黏土,甚至一句市井俚语,完成关乎家国安危的机密传递。从姜子牙创制“阴符”助武王伐纣,到清代雍正皇帝用密折构建情报网络,中国古代保密技艺堪称一部充满智慧的“谍战史诗”。

今天,“保密观”带您一览古人穿越千年的保密智慧~

阴符探敌情

相传,姜子牙辅佐周武王时,为秘密传递军情,他发明了“阴符”与“阴书”。姜子牙认为,若想求得长久的强盛,就必须推翻无道的殷商王朝。他一方面表现出臣服商朝,制造种种假象,如祭祀商人先祖、邀请纣王狩猎等。另一方面,与东夷盟友加强沟通。据《六韬·龙韬》记载,周武王曾问军政于姜太公:率军深入敌后,如有突发军情,远方的部队如何与君王紧急联系?姜太公遂提出了“阴符”的对策,即由君主和前方将领秘密约定8种长度不等的符节,分别代表不同军情。对此,他还提出了严格的保密要求,对泄露阴符含意以及拖延稽留者严惩不贷,从而达到“主将秘闻,阴通言语,不泄中外相知之术”的目的。

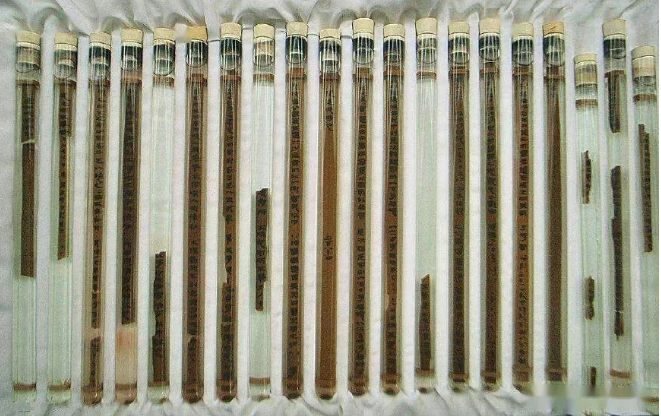

银雀山汉墓出土的《六韬》竹简

银雀山汉墓出土的《六韬》竹简

泥封传密诏

泥封兴于先秦时期,到两汉时广为流行。泥封是一种在竹简或木牍上敷泥盖章,来保障文件在传递过程中的不被篡改的密封方式,收件人通过对封泥印戳文字的鉴定和封泥的完好程度来判断是否泄密。据《汉书·外戚传》记载,汉成帝曾经有一份密诏被装在绿色锦囊中,用泥封封严,并盖上御史中丞的印章,做到了从拟诏到宣诏执行的全部过程严格保密。需要说明的是,为防止泥封伪造,古代对玺印、封泥、检、囊、绳等包装材料的材质、大小、形状、格式、颜色等都有严格的规定,以易于辨识真伪,如在汉代,皇帝封泥专用“武都紫泥”,而一般人只能“青泥封书”。

战国时期封泥

隐语巧传信

秦汉以后,情报制作通常采用暗号、密语、符号甚至小语种来进行加密,即书面形式的“隐语”。据宋人撰写的《武经总要》记载,那一时期的军事情报都配有密码,即用数字编号传达情报信息,如“一、请弓,二、请箭……十四、请添兵……”。到了元朝,情报的制作开始采用“亦思替非文字”,即采用阿拉伯语替代汉语。《宋史·夏国传上》中曾记载:“……遣王嵩以枣及画龟为书置腊丸中遗旺荣,喻以早归之意……”庆历元年(1041年),北宋名将种世衡与西夏作战时,派使者王嵩将枣和乌龟图案藏于腊丸中送予旺荣。枣谐音“早”,龟象征长寿与归隐,向敌方将领旺荣传达“早日归降”之意。

密疏亲笔撰

明朝时期,密疏作为一种保密度较高的上行官文书,广泛应用于政治场合。与正常的题、奏本相比,密疏内容只有上疏者和皇帝知道,所谓“天知地知,你知我知”。其处理方式也不同于一般的章奏,通常是自上疏人手中发出,直达御前,严防中间有人“截胡”。明代对密疏制作十分重视,采取了多种措施,如朝臣书写、誊录时,一般不能由他人代劳,从而进一步控制密疏的知悉范围。在《典故继闻》中记载了这样一段故事:弘治十二年,阁臣进密疏出现令人代书导致泄密之事,皇帝因此下谕内阁“今后凡有拟票文书,卿等自行书封密进,不许令人代写。”

密折递秘函

清代,为了适应中央集权君主专制的需要,逐渐建立起奏折制度,因其折面、折内往往书有“密”等字样,故称为“密折”。为防止外泄,朝臣必须将奏折放入封套,再放入折匣并锁好,才能交给他人呈进。康熙五十年(1711年)四月初十,时任四川巡抚年羹尧上奏折,向康熙帝密报提督岳昇龙双目病废情形。岳昇龙为南宋名将岳飞二十世孙,曾随康熙帝平定三藩、征讨噶尔丹,此时掌管全川兵马,位高权重,骤然生病失明,于政务有较大影响,且尚未主动向皇帝禀告。康熙帝知晓后,深表惋惜,朱批:“此折断不可令人知道”,一方面是顾全重臣尊严,另一方面也因事涉朝廷人事机密。

红漆皮奏折匣

如您还想了解更多关于古代传统保密技艺的内容,请前往《钤封致密——杭州市保密文化主题展》参观。

时间:2025年4月14日至2025年4月25日

地点:浙江省杭州市市民中心G座会议中心南礼仪厅二楼